Content from Unité de statistiques et de probabilités

Dernière mise à jour le 2025-11-11 | Modifier cette page

Durée estimée : 44 minutes

Vue d'ensemble

Questions

- Comment les statistiques et les probabilités peuvent-elles être utilisées pour répondre aux questions en matière d’épidémiologie des maladies infectieuses ?

Objectifs

A la fin de cet atelier, vous serez capable de :

Comprendre le rôle des statistiques dans l’étude des maladies infectieuses.

Comprendre et utiliser des mesures statistiques pour résumer et analyser des informations.

Se familiariser avec le concept de variable aléatoire et reconnaître les distributions de probabilité courantes.

Apprendre à aborder un problème statistique comme un problème d’inférence à partir d’un échantillon.

Comprendre le concept d’intervalles de confiance pour l’estimation des paramètres épidémiologiques.

Pré-requis

Cette unité est un complément à l’unité Introduction à la modélisation des maladies infectieuses pour les cours de santé publique

Table des matières

|

Thème 1 : Introduction à la pensée statistique (Voir dans plateforme de cours) Thème 2 : Statistiques descriptives (Voir le complément dans la plate-forme de cours) Thème 3 : Probabilité (Voir plateforme de cours complémentaire) Thème 4 : Principales distributions de probabilités (Voir le module complémentaire de la plate-forme de cours) Thème 5 : Introduction à l’inférence statistique (Voir le supplément sur la plateforme de cours) |

Avant de commencer

Veuillez vérifier que vous avez installé les bibliothèques suivantes

tidyverse, pak, epiparameter e infer si ce n’est pas le

cas, exécutez le code ci-dessous en fonction de vos besoins :

R

# Pour installer le package tidyverse si vous ne l'avez pas (ou si vous n'êtes pas sûr de l'avoir), exécutez le code suivant

if(!require("tidyverse")) install.packages("tidyverse")

# Pour installer le package epiparameter si vous ne l'avez pas (ou si vous n'êtes pas sûr de l'avoir), exécutez le code suivant

if (!require("epiparameter")) install.packages("epiparameter")

# Pour installer le package epitools si vous ne l'avez pas (ou si vous n'êtes pas sûr de l'avoir), exécutez le code suivant

if (!require(epitools)) install.packages("epitools")

# Pour installer le package infer si vous ne l'avez pas (ou si vous n'êtes pas sûr de l'avoir), exécutez le code suivant

if(!require("infer")) install.packages("infer")

# Pour installer le package cfr si vous ne l'avez pas (ou si vous n'êtes pas sûr de l'avoir), exécutez le code suivant

if (!require("cfr")) install.packages("cfr")

R

# Avant de commencer et à chaque fois que vous démarrez une session R, chargez ces bibliothèques

library(ggplot2)

library(dplyr)

library(epiparameter)

library(epitools)

library(infer)

library(cfr)

Thème 2 : Statistiques descriptives

Exercice : Visualiser et analyser des données avec R

Il existe de nombreux graphiques en fonction du type d’échelle de la variable que vous souhaitez analyser. Voici quelques exemples pour vous aider à comprendre ces concepts.

Veuillez tenir compte du fait que vous avez déjà suivi l’unité d’introduction sur R et l’unité sur la visualisation des données. Le tableau de données pour cette se trouve dans : https://raw.githubusercontent.com/epiverse-trace/EpiTKit-FR/refs/heads/main/episodes/data/echantillon_covid.RDS

Une fois que vous avez téléchargé les données sur votre ordinateur et qu’elles se trouvent dans l’application de votre projet, vous pouvez exécuter la commande suivante :

R

echantillon_covid <- readRDS("data/echantillon_covid.RDS")

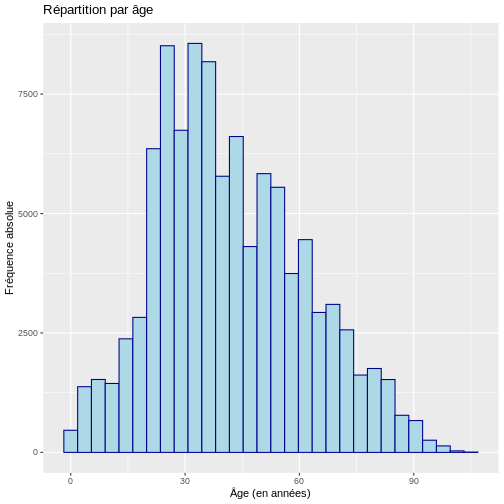

Histogramme et Boxplot

Les deux types de graphiques les plus courants pour visualiser la distribution de variables quantitatives sont les histogrammes et les boxplots.

L’histogramme histogrammes vous permettent de décrire visuellement la distribution des données en regroupant les données en intervalles sur l’axe des x, qui sont généralement de taille égale, puis en décrivant pour chaque intervalle la fréquence absolue, la fréquence relative ou la densité sur l’axe des y. Un histogramme de densité ajuste la fréquence relative de chaque intervalle en fonction de la largeur de l’intervalle. Dans R, il peut être construit comme suit :

R

# Histogramme avec fréquence absolue

ggplot(data = echantillon_covid, aes(x = age)) +

geom_histogram(color="darkblue", fill="lightblue") +

labs(y = "Fréquence absolue", x = "Âge (en années)",

title = "Répartition par âge")

SORTIE

`stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.

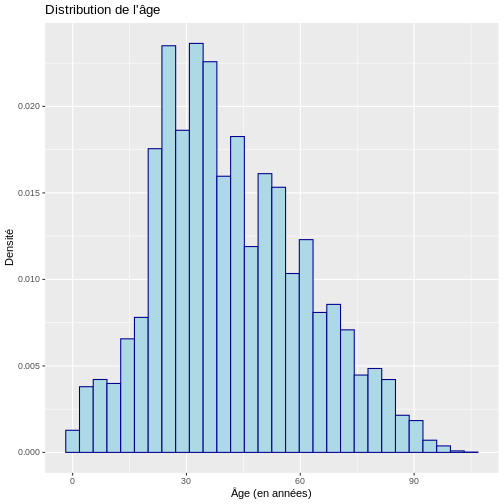

R

# Histogramme avec densité

ggplot(data = echantillon_covid, aes(x = age)) +

geom_histogram(aes(y = after_stat(density)),

color = "darkblue", fill = "lightblue") +

labs(y = "Densité", x = "Âge (en années)",

title = "Distribution de l'âge")

SORTIE

`stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.

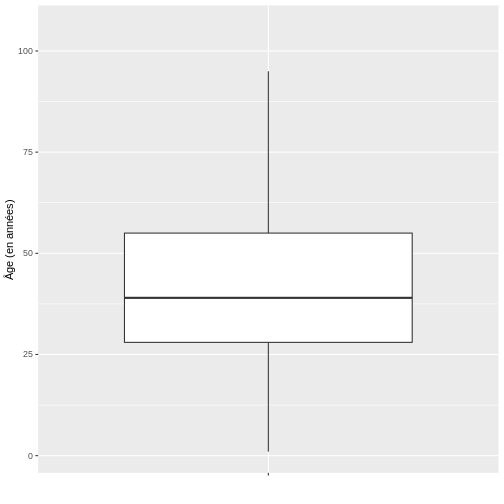

Ensuite, nous allons visualiser l’âge des cas COVID-19 à l’aide d’un diagramme en boîte.

R

# Boxplot

ggplot(echantillon_covid, aes(x = " ", y = age)) +

geom_boxplot(outlier.shape = NA) +

ylab("Âge (en années)") + xlab(" ")

D’après le diagramme en boîte de l’âge de l’échantillon de cas COVID-19, il est possible de conclure que la distribution des données est positivement asymétrique, étant donné qu’il y a une plus grande proximité entre les valeurs de Q1 et la médiane, il est donc conseillé de décrire le comportement de cette dernière au moyen de la médiane et de l’intervalle interquartile, ce qui, dans R, peut être trouvé de la manière suivante en utilisant les fonctions surlignées en bleu :

R

# Statistiques Descriptives Variables Quantitatives

echantillon_covid %>% dplyr::summarise(

n = n (), # Nombre d'observations

moyenne = mean(age), # Moyenne

et = sd(age), # Écart-type

mediane = quantile(age, 0.50), # Médiane - 50e percentile

p25 = quantile(age, 0.25), # 25e percentile

p75 = quantile(age, 0.75)) # 75e percentile

SORTIE

n moyenne et mediane p25 p75

1 100000 41.99912 19.51872 39 28 55Enfin, pour la variable âge, on peut conclure que la moitié des patients atteints de covid-19 sont âgés de 27 à 52 ans (“RIQ”) avec une médiane de 38 ans, ce qui indique que la moitié des cas sont âgés de moins de cette valeur. Il est important de noter qu’en raison de l’asymétrie de la distribution, la moyenne et la médiane ne coïncident pas, ce qui est normal dans les distributions asymétriques.

Graphiques en barres et tableaux de fréquence

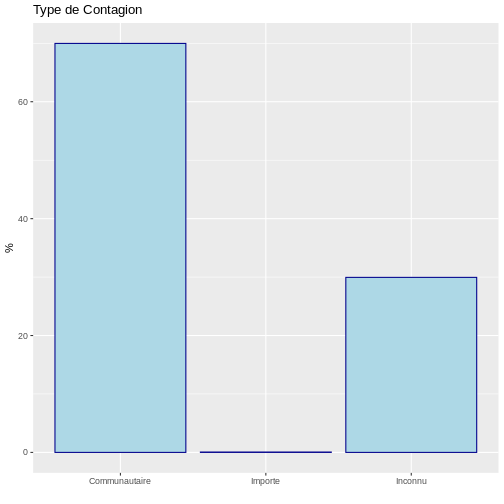

Il est recommandé de représenter les variables qualitatives par des diagrammes en barres. Généralement, ceux-ci sont construits en indiquant sur l’axe X les catégories des variables et sur l’axe Y la valeur des fréquences absolues, relatives ou en pourcentage selon les besoins, c’est-à-dire qu’il est toujours nécessaire d’évaluer d’abord le tableau de fréquence de la variable. Supposons que nous voulions connaître le type d’infection de COVID-19. Cela peut être fait dans R à l’aide de la commande suivante :

R

# Tableaux de fréquences

tableau <- echantillon_covid %>% # Tableau de fréquence créé

dplyr::count(type_de_contagion) %>% # Comptage de fréquence pour la variable d'état

dplyr::mutate(prop = base::prop.table(n), # Proportion

perc = base::prop.table(n)*100) # Pourcentage

tableau

SORTIE

type_de_contagion n prop perc

1 Communautaire 69985 0.69985 69.985

2 Importe 63 0.00063 0.063

3 Inconnu 29952 0.29952 29.952Ces informations permettent de conclure que 70 % des cas de COVID-19 provenaient de la communauté et que seulement 0,06 % étaient importés d’ailleurs. Ce résultat peut être visualisé à l’aide d’un diagramme à barres :

R

# Graphiques à barres

ggplot(data = tableau, aes(x = type_de_contagion, y = perc)) +

geom_bar(stat="identity", color="darkblue", fill="lightblue")+

labs(y = "%", x = " ", title = "Type de Contagion")

Thème 3 : Probabilité

Dans une étude publiée dans le NEJM en 2014 et intitulée “Ebola Virus Disease in West Africa- The First 9 Months of the Epidemic and Forward Projections” (La maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest - Les 9 premiers mois de l’épidémie et les projections futures) (DOI : 10.1056/NEJMoa1411100), a décrit les caractéristiques cliniques et épidémiologiques des cas d’Ebola signalés au cours de l’épidémie qui a touché les pays de Guinée, du Liberia, du Nigeria et de la Sierra Leone depuis décembre 2013. L’étude a révélé que les personnes âgées de plus de 44 ans étaient plus susceptibles de mourir de la maladie. Comme dans l’article cité en référence, une conclusion comparable est obtenue si l’on effectue un calcul équivalent en utilisant des mesures d’association vues dans l’unité d’épidémiologie générale appliquées aux maladies infectieuses, telles que les risques relatifs (RR) du rapport de risque ou le risque relatif (RR). Pour ce faire, un tableau 2x2 peut être reconstruit, où le RR peut être mesuré par le rapport entre le CFR d’un groupe A (par exemple, les cas âgés de 45 ans ou plus) et d’un groupe B (par exemple, les cas âgés de 44 ans ou moins), où le CFR est le risque de létalité (CFR).

Ainsi, nous obtenons que le risque de décès chez les cas âgés de 45 ans ou plus est 1,20 fois le risque de décès chez les cas âgés de 44 ans ou moins, avec un intervalle de confiance à 95 % de 1,13 à 1,27, et une valeur p inférieure à 0,01. Pour reproduire ce calcul, vous pouvez utiliser la fonctionepitools comme indiqué ci-dessous.

R

library(epitools)

tableau2x2 <- matrix(c(311, 51, 768, 299),nrow = 2, ncol = 2)

epitools::riskratio(tableau2x2)

SORTIE

$data

Outcome

Predictor Disease1 Disease2 Total

Exposed1 311 768 1079

Exposed2 51 299 350

Total 362 1067 1429

$measure

risk ratio with 95% C.I.

Predictor estimate lower upper

Exposed1 1.000000 NA NA

Exposed2 1.200227 1.133086 1.271346

$p.value

two-sided

Predictor midp.exact fisher.exact chi.square

Exposed1 NA NA NA

Exposed2 3.179312e-08 4.200177e-08 9.982161e-08

$correction

[1] FALSE

attr(,"method")

[1] "Unconditional MLE & normal approximation (Wald) CI"Vous trouverez une introduction à l’inférence statistique et aux intervalles de confiance dans le thème 5 de cette unité.

Thème 4 : Principales distributions de probabilité

Comme décrit dans le thème 3, les probabilités étudient le comportement des phénomènes aléatoires, les “événements”. Dans ce processus, on observe les variables aléatoires (v.a), généralement désignées par X qui visent à attribuer un nombre réel à chaque événement susceptible de se produire dans l’espace d’échantillonnage.

Pour l’explication et les exemples des principales distributions, il est important que vous installiez et chargiez les paquets epiparameter d’Epiverse.

R

# vérifier si {epiparameter} est installé

if(!require("epiparameter")) install.packages("epiparameter")

# chargez la bibliothèque epiparameter

library(epiparameter)

Modèles discrets

La distribution binomiale permet de décrire la probabilité d’occurrence d’un événement ayant deux issues possibles, le succès (p) ou l’échec (1-p), dans un nombre donné d’essais indépendants n avec une probabilité constante de succès p. La variable aléatoire étudiée correspond à :

X : Nombre de succès en n essais

Le modèle binomial peut être utile pour connaître la probabilité d’observer un nombre donné d’événements (par exemple, des cas, des décès, des réinfections) dans une population de taille n, en supposant que la probabilité de l’événement est constante. La distribution binomiale dépend de deux paramètres : la probabilité de succès p et le nombre d’essais indépendants n.

Si X a une distribution binomiale, il est représenté comme suit : X~Bin(n,p)

Et sa fonction de densité, sa moyenne, son espérance et sa variance correspondent à :

\(f(x)=P(X=x)=( _nC_x )\)

\(p^x (1-p)^{(n-x)}\)

\(E(x)=np\)

\(Var(x)=np(1-p)\)

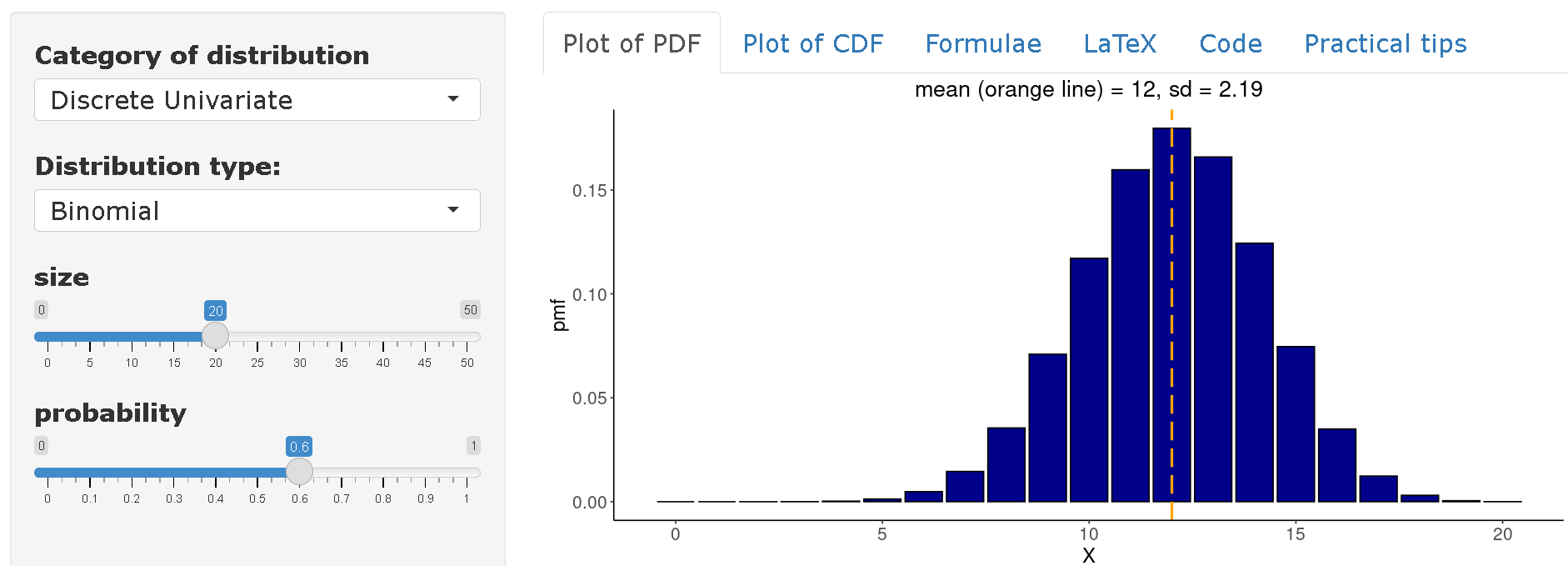

Exemple : Si un virus ayant un taux d’attaque de 60 % est introduit dans une communauté de 20 individus, quelle est la probabilité que 10 individus ou moins soient infectés dans cette communauté ?

Be \(X~Bin(n=20,p=0.60)\) il faut alors calculer l’expression suivante :

\(P(X≤10)=∑_{(x=0)}^{10} ( _{20} C_x ) 0.60^x (1-0.60)^{(20-x)}\)

Dans R, cette expression peut être calculée comme suit :

R

p <- 0.60

n <- 20

x <- 10

pbinom(x,n,p, lower.tail = TRUE)

SORTIE

[1] 0.2446628Par conséquent, la probabilité qu’un maximum de 10 personnes soient infectées est de 24.5 %.

Sur distribution-zoo vous pouvez consulter la distribution complète de la variable

\(X~Bin(n=20,p=0.60)\). On peut donc conclure qu’en moyenne, on peut s’attendre à trouver 12 personnes infectées dans une communauté de 20 individus, sur la base d’un taux d’attaque de 60 %.

Distribution de Poisson

La distribution de Distribution de Poisson modélise le comportement des variables aléatoires décrivant le nombre d’événements, de “comptes”, survenant dans un intervalle d’observation fixe, par exemple le temps (nombre d’infections survenant dans une heure, un jour, une semaine, une année, etc.) ou la zone (nombre d’infections survenant dans une municipalité, un hôpital, etc.)

Cette distribution possède un paramètre appelé lambda (\(λ\)), \(λ>0\) qui décrit le nombre moyen d’événements survenant dans l’intervalle d’observation fixé. Si \(X\) a une distribution de Poisson, elle est représentée comme suit :

\(X\)~\(Poisson(λ)\)

Sa fonction de densité, d’espérance, de moyenne et de variance correspond à :

\(fx=P(X=x)=\frac{e^{-λ}λ^x}{x!}, x=0,1,2,..,\)

\(E(x)=λ Var(x)=λ\)

Dans le domaine des maladies infectieuses, la distribution de Poisson peut être utilisée pour modéliser le nombre de cas secondaires générés par un cas primaire. Dans ce contexte, le paramètre est fonction du nombre effectif de réplications R qui représente le nombre moyen d’infections secondaires causées par chaque cas primaire au fil du temps dans une population composée d’individus sensibles et non sensibles.

Défi

\[Exemple\]

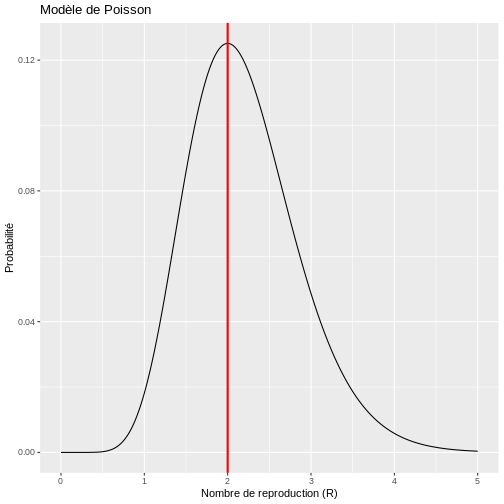

Supposons que l’on souhaite étudier la propagation d’une épidémie basée sur un modèle de Poisson au fur et à mesure que les jours (t) s’écoulent. La variable aléatoire d’intérêt est :

\(X_{(t )}\) le nombre de cas secondaires causés par chaque cas primaire le jour t

Il s’agit d’un modèle de Poisson puisqu’il y a un intervalle d’observation fixe “chaque cas primaire” et que l’on souhaite étudier le nombre de cas secondaires observés “événements”. On peut donc construire le modèle suivant :

\(X_{(t )}∼Poisson (λ= R X_{(t-1)})\)

Le modèle ci-dessus exprime que le nombre moyen de cas secondaires au jour t dépend du nombre de reproductions. \(R\) et du nombre de cas observés \(X\) le jour précédent \((t-1)\). Cependant, R est difficile à connaître dans la réalité et il peut être intéressant d’approximer sa valeur sur la base des données observées au cours de l’épidémie afin d’élaborer des stratégies de lutte.

Supposons qu’au premier jour de l’épidémie \((t=1)\) un total de 5 nouveaux cas sont apparus le premier jour de l’épidémie et que le jour suivant \((t=2)\) 10 nouveaux cas sont apparus le jour suivant. Avec les informations ci-dessus, nous sommes intéressés par l’étude du nombre de cas secondaires au jour 2, ce qui équivaut à :

\(X_{(2 )}\) Nombre de cas secondaires causés par chaque cas primaire au jour 2.

Il est réparti de la manière suivante :

\(X_{(2 )}∼Poisson (λ= R *5)\)

A partir de là, nous pouvons estimer la valeur de \(R\) en recherchant la valeur qui maximise la probabilité d’observer ce nombre spécifique de cas secondaires le jour 2, c’est-à-dire

\(P(X_{(2 )}=10)=\frac{e^{-(R *5)} (R *5)^{10}}{10!}\)

Dans R, nous pourrions découvrir cela en faisant varier différentes valeurs du nombre de nombre de reproduction (R) comme suit :

R

# Fonction de calcul de la probabilité de Poisson

probabilite_poisson <- function(valeur1, valeur2, taux_reproduction) {

dpois(valeur2, taux_reproduction * valeur1)

}

# Valeurs d'entrée

valeur1 <- 5

valeur2 <- 10

nombres_reproduction <- seq(0, 5, 0.01)

# Calcul des probabilités

resultats_poisson <- probabilite_poisson(valeur1, valeur2, nombres_reproduction)

# Création du dataframe pour ggplot

donnees_resultats <- data.frame(nombres_reproduction, resultats_poisson)

# Trouver le nombre de reproduction le plus probable

nombre_reproduction_probable <- donnees_resultats %>%

filter(resultats_poisson == max(resultats_poisson)) %>%

pull(nombres_reproduction)

# Créer le graphique avec ggplot2

ggplot(donnees_resultats, aes(x = nombres_reproduction, y = resultats_poisson)) +

geom_line() +

geom_vline(xintercept = nombre_reproduction_probable, color = "red", size = 1) +

labs(y = "Probabilité", x = "Nombre de reproduction (R)", title = "Modèle de Poisson")

AVERTISSEMENT

Warning: Using `size` aesthetic for lines was deprecated in ggplot2 3.4.0.

ℹ Please use `linewidth` instead.

This warning is displayed once every 8 hours.

Call `lifecycle::last_lifecycle_warnings()` to see where this warning was

generated.

Par conséquent, si le nombre de cas secondaires se comporte selon une distribution de Poisson, il y a une forte probabilité que le nombre de nouveaux cas observés le jour 2 ait été généré avec un nombre de reproduction de R=2. Cela implique que le nombre moyen de cas secondaires par cas primaire est de 2. Toutefois, ce modèle simple suppose que le nombre de cas secondaires générés par chaque cas primaire a une moyenne et une variance égales, ce qui implique que tous les cas primaires génèrent en moyenne un nombre similaire de cas secondaires. Cette hypothèse peut être difficile à formuler pour certaines maladies infectieuses, en particulier lorsqu’elles suivent un modèle de surdispersion (20 % des cas sont à l’origine de 80 % de la transmission), de sorte que le modèle de Poisson présente des limites dans son application.

Distribution binomiale négative

Comme la distribution de Poisson, la distribution binomiale négative permet de modéliser le nombre d’événements qui se produisent. Si \(X\) a une distribution binomiale négative, il est représenté comme suit.

$X \(~\) BN(μ,k)$

Où ? \(μ\) représente la moyenne de la distribution et \(k\) est le paramètre de dispersion qui permet à la moyenne et à la variance des événements de ne pas être égales. Ce paramètre \(k\) permet d’introduire dans le modèle le degré de dispersion dans la façon dont les événements sont générés. Ainsi, \(k\) mesure inversement le degré de variation des événements qui se produisent, étant donné que la moyenne et la variance de la distribution correspondent à :

\(E(x)=μ\)

\(Var(x)=μ(1+\frac{μ}{k})\)

Avec la fonction de densité :

\(f(x)=\frac{Γ(x+k)}{Γ(k)Γ(x+1)} (\frac{μ}{μ+k})^x (\frac{k}{μ+k})^k,x=0,1,2...\)

Défi

\[Exemple\]

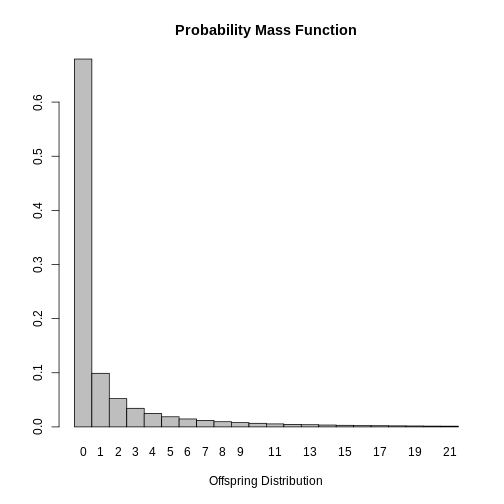

Dans l’étude des maladies infectieuses, la distribution binomiale négative joue un rôle important puisqu’elle permet de modéliser la distribution du nombre de cas secondaires générés par un cas primaire, c’est-à-dire qu’elle permet de connaître la distribution du nombre de reproduction de base R_0. Dans ce contexte, la moyenne de la distribution correspond à \(R_0\)(nombre de cas secondaires dans une population totalement sensible) et le paramètre \(k\) contrôle la variation entre les cas primaires. Ainsi, de petites valeurs de k suggèrent que les cas secondaires sont générés par un petit groupe de cas primaires, tandis que de grandes valeurs suggèrent que la propagation du virus est élevée. Ainsi, le fait d’être \(X\) le nombre de cas secondaires, alors

\(X \sim Bn(R_0,k)\)

\(E(x)=R_0\)

\(Var(x)=R_0 (\frac{1+R_0}{k})\)

L’article de Lloyd-Smith et al. montre comment la distribution

binomiale négative permet de modéliser la distribution des cas

secondaires de divers pathogènes. Sur la base des cas signalés lors de

l’épidémie de SRAS à Singapour en 2023, ils ont estimé les paramètres de

la distribution binomiale négative et ont trouvé une valeur de \(R_0=1.630\) y \(k=0.160\). Ces estimations sont disponibles

dans le epiparameter qui est un paquet disponible à

l’adresse R qui compile les principales estimations de

plusieurs paramètres épidémiologiques d’intérêt pour l’étude des

maladies infectieuses.

R

# Récupérer les données des paramètres épidémiologiques pour le SARS

SARS_R <- epiparameter::epiparameter_db(

disease = "SARS", # Spécifier la maladie comme étant le SARS

epi_name = "offspring distribution", # Sélectionner le paramètre épidémiologique : distribution de descendance

single_epiparameter = TRUE# Demander un seul paramètre épidémiologique

)

SORTIE

Using Lloyd-Smith J, Schreiber S, Kopp P, Getz W (2005). "Superspreading and

the effect of individual variation on disease emergence." _Nature_.

doi:10.1038/nature04153 <https://doi.org/10.1038/nature04153>..

To retrieve the citation use the 'get_citation' functionR

# Afficher les données récupérées

SARS_R

SORTIE

Disease: SARS

Pathogen: SARS-Cov-1

Epi Parameter: offspring distribution

Study: Lloyd-Smith J, Schreiber S, Kopp P, Getz W (2005). "Superspreading and

the effect of individual variation on disease emergence." _Nature_.

doi:10.1038/nature04153 <https://doi.org/10.1038/nature04153>.

Distribution: nbinom (No units)

Parameters:

mean: 1.630

dispersion: 0.160Grâce à ces résultats, il serait possible de tracer la distribution

du nombre de cas secondaires de SRAS afin de suggérer des mesures de

contrôle. Cette information est également disponible dans la base de

données epiparameter avec la fonction

plot.

R

plot(SARS_R)

Enfin, il est possible de conclure que la plupart des cas infectés par le SRAS ne propagent pas la maladie puisque le mode de la distribution est \(0\). Ce résultat est attendu étant donné que \(k<1\) indiquant que les cas secondaires sont générés par un petit groupe de personnes infectées et que la valeur estimée de \(R_0\) varie selon les cas.

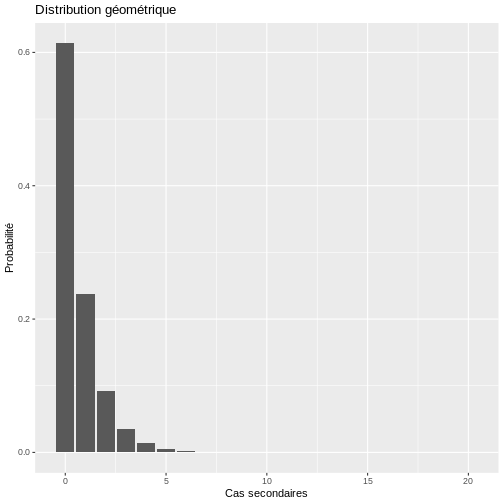

Distribution géométrique

La distribution géométrique est une autre distribution discrète intéressante qui peut être utilisée pour modéliser les comptages ou le nombre d’événements. Dans le domaine des maladies infectieuses, elle est principalement utilisée lorsque le paramètre de dispersion de la distribution négative est égal à 1. Cette distribution dépend de la probabilité d’occurrence de l’événement en question et est représentée comme suit.

\(X \sim Geom(p)\)

où p représente la probabilité de succès ou la probabilité d’occurrence de l’événement d’intérêt avec une moyenne égale à :

\(E(x)=\frac{1}{p}\)

Défi

\[Exemple\]

Si, dans le cas d’une épidémie de SRAS à Singapour en 2023, la valeur estimée de \(k\) aurait été de \(1\) alors la distribution des cas secondaires pourrait être modélisée par une distribution géométrique telle que sa moyenne soit égale à la valeur de \(R_0\) c’est-à-dire qu’il doit être satisfait que :

\(E(x)=\frac{1}{p}=1.630\) et donc, \(p=\frac{1}{1.630}\)

La distribution du nombre de contacts secondaires peut donc s’écrire comme suit :

\(X \sim Geom(p=0.613)\)

Dans R, nous pourrions simuler le comportement du nombre de cas secondaires avec le code suivant :

R

# Distribution géométrique

# Créer une séquence de valeurs de 0 à 20 représentant différents valeurs de R

x <- seq(0, 20, 1)

# Définir le paramètre de probabilité pour la distribution géométrique

probabilite <- 1/(1.630)

# Créer un data frame avec les valeurs de x et leurs probabilités géométriques correspondantes

donnees_geom <- data.frame(x, prob_geom = dgeom(x, probabilite))

# Création du graphique avec ggplot2

ggplot(data = donnees_geom, aes(x = x, y = prob_geom)) +

geom_bar(stat = "identity") +

labs(y = "Probabilité", x = "Cas secondaires", title = "Distribution géométrique")

Dans le cadre de la distribution géométrique, la probabilité qu’un cas primaire transmette le virus est plus élevée puisque la probabilité qu’un cas primaire génère 1, 2 ou plus de cas secondaires est plus élevée avec ce modèle qu’elle ne l’est avec le modèle binomial négatif.

Modèles continus

Distribution uniforme

La distribution uniforme modélise une variable continue dont les valeurs sont comprises dans un intervalle. $ [a,b] $ avec la même probabilité. Cette distribution est souvent utilisée dans la simulation de nombres aléatoires. Si \(X\) suit une distribution uniforme, elle peut être représentée par :

\(X ∼U(a,b)\)

Ses paramètres a et b représentent respectivement la valeur minimale et maximale que peut prendre la variable. Sa fonction de densité est déterminée par :

\(f(x)=\frac{1}{b-a}\),avec \(a<x<b\)

La moyenne et la variance sont déterminées par :

\(E(x)=\frac{a+b}{2}\) y \(V(x)=\frac{(b-a)^2}{12}\)

Défi

\[Exemple\]

Un chercheur souhaite simuler le comportement de COVID-19 et doit générer de manière aléatoire la valeur que peut prendre le numéro de reproduction de base. \(R_0\) et l’utiliser ensuite dans son modèle de propagation. Pour ce faire, il suppose que le \(R_0\) de COVID-19 suit une distribution uniforme entre 2 et 5 :

$R0∼U [2,5] $

Pour votre simulation, vous devez générer cinq valeurs possibles de

\(R_0\) avec la même probabilité,

c’est-à-dire en R est résolu à l’aide du code suivant :

R

# Génération de nombres aléatoires avec une distribution uniforme

# Définir le nombre de valeurs aléatoires à générer

n <- 5

# Définir les bornes inférieure et supérieure de la distribution uniforme

a <- 2

b <- 5

# Générer 'n' nombres aléatoires distribués uniformément entre 'a' et 'b'

runif(n, a, b)

SORTIE

[1] 3.188401 3.470005 3.279511 3.806203 2.547595Distribution normale

La distribution normale est sans aucun doute le modèle probabiliste le plus important de la théorie statistique en raison de sa capacité à modéliser de nombreux problèmes de la vie réelle et de son rôle important dans le domaine de l’inférence. Cette distribution tente de modéliser des variables aléatoires qui peuvent être influencées par de multiples facteurs, dont les effets additionnés font tendre les valeurs de la distribution vers le centre (la moyenne). Par exemple, la température corporelle peut suivre une distribution normale puisqu’elle est influencée par de multiples facteurs biologiques et environnementaux qui, additionnés, font que la plupart des individus se situent autour d’une valeur centrale.

Pour exprimer mathématiquement qu’une variable continue a une distribution normale, nous écrivons :

\(X ∼N(μ,σ)\)

à laquelle sera associée la fonction de densité de probabilité suivante :

$f(x)=exp [-frac{1}{2 σ2}(x-u)2] $

Où \(μ\) y \(σ\) sont les paramètres de la distribution et représentent respectivement la moyenne et l’écart-type de la variable aléatoire, c’est-à-dire la valeur centrale et la dispersion des données par rapport à celle-ci. Ces paramètres correspondent aux valeurs que l’on obtiendrait si l’on étudiait l’ensemble de la population plutôt qu’un échantillon de celle-ci.

Lorsque \(μ=0\) y \(σ=1\) est appelé distribution normale normale. Cependant, il existe de nombreuses distributions normales en fonction des valeurs prises par leurs paramètres, mais quelle que soit la valeur des paramètres, la forme de la distribution est toujours symétrique et peut toujours être transformée en une distribution normale standard au moyen d’une procédure de normalisation appliquant la formule suivante :

\(Z=\frac{X-μ}{σ}∼N(0,1)\)

Défi

\[Exemple\],

Si l’on sait que dans une communauté, l’âge des personnes décédées du COVID-19 a une distribution normale avec une moyenne de 67,8 ans et un écart-type de 15,4 ans. Quelle est la probabilité qu’une personne décédée ait moins de 40 ans ?

Tout d’abord, nous définissons la variable à étudier, qui a une distribution normale.

\(X∼N(67.8,15.4)\)

\(X\) Il s’agit de l’âge des cas décédés de COVID-19.

Dans R, nous pouvons utiliser la fonction pnorm() comme

suit pour trouver :

\(P(X<40)=?\)

R

# Définir la moyenne de la distribution normale

mu <- 67.8

# Définir l'écart-type de la distribution normale

sigma <- 15.4

# Définir la valeur pour laquelle nous voulons calculer la probabilité cumulative

x <- 40

# Calculer la probabilité cumulative

pnorm(x, mean = mu, sd = sigma)

SORTIE

[1] 0.0355221Par conséquent, la probabilité qu’un accidenté COVID-19 soit âgé de moins de 40 ans est de 3,5 %.

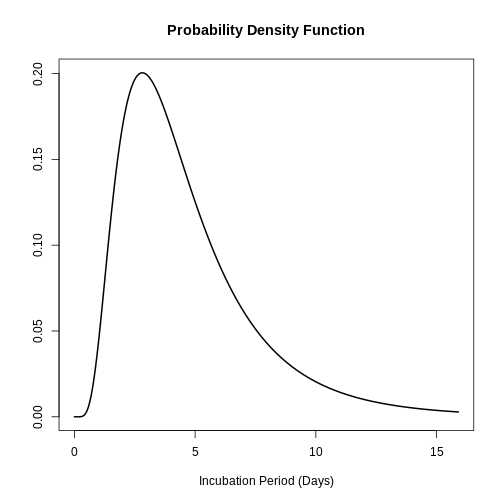

Distribution log-normale

La distribution log-normale apparaît lorsque l’on considère des variables aléatoires continues qui ne prennent pas la valeur de zéro ou de nombres négatifs, dont la distribution a une forme asymétrique et dont la variation est générée par de multiples facteurs dont les effets ne sont pas symétriques. Si une variable aléatoire suit une distribution log-normale, sa transformation par l’application de la fonction logarithme générera une variable normale, d’où son nom. Dans le domaine des maladies infectieuses, la distribution log-normale est très utile pour modéliser les périodes d’incubation (temps écoulé entre l’infection et l’apparition des symptômes).

Si \(X ∼LogN(μ,σ)\) alors on peut dire que \(Y=log (X) ∼N(μ,σ)\) et la fonction de densité de \(X\) est donnée par :

\(f(x)=\frac{1}{ xσ\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}(\frac{ln(x)-u}{σ})^2}\)

Contrairement à la distribution normale, dans la distribution log-normale, le paramètre μ joue le rôle d’un paramètre d’échelle puisqu’il augmente la dispersion des données en augmentant leur degré d’amplitude et le paramètre σ contrôle la forme, c’est-à-dire le degré d’asymétrie.

Défi

\[Exemple\]

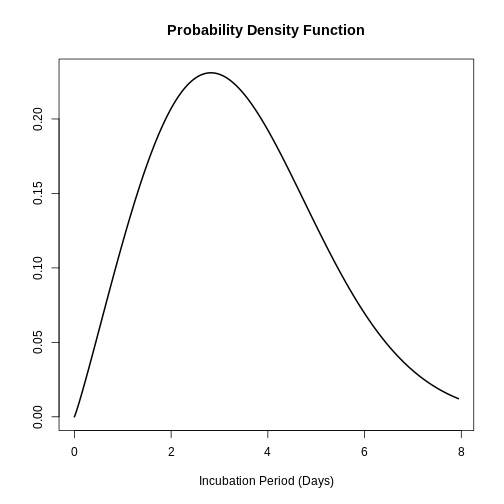

Dans l’article de 2009 de Lessler et al., les périodes d’incubation de plusieurs agents pathogènes ont été modélisées sur la base d’une distribution log-normale. L’intérêt principal était d’estimer les paramètres de \((μ,σ)\). Par exemple, dans le cas du SRAS, on a trouvé une estimation de \(μ=0.660\), y \(σ=1.205\) ce qui implique qu’en moyenne, un cas infecté développe des symptômes en 0,7 jour. Cette information peut être obtenue dans le paquet epiparameter avec la commande suivante :

R

# Récupérer les données des paramètres épidémiologiques pour la période d'incubation du SARS

SARS_incubation <- epiparameter::epiparameter_db(

disease = "SARS", # Spécifier la maladie comme étant le SARS

epi_name = "incubation period", # Sélectionner le paramètre épidémiologique : période d'incubation

single_epiparameter = TRUE # Demander un seul paramètre épidémiologique

)

SORTIE

Using Lessler J, Reich N, Brookmeyer R, Perl T, Nelson K, Cummings D (2009).

"Incubation periods of acute respiratory viral infections: a systematic

review." _The Lancet Infectious Diseases_.

doi:10.1016/S1473-3099(09)70069-8

<https://doi.org/10.1016/S1473-3099%2809%2970069-8>..

To retrieve the citation use the 'get_citation' functionR

# Afficher les données récupérées sur la période d'incubation

SARS_incubation

SORTIE

Disease: SARS

Pathogen: SARS-Cov-1

Epi Parameter: incubation period

Study: Lessler J, Reich N, Brookmeyer R, Perl T, Nelson K, Cummings D (2009).

"Incubation periods of acute respiratory viral infections: a systematic

review." _The Lancet Infectious Diseases_.

doi:10.1016/S1473-3099(09)70069-8

<https://doi.org/10.1016/S1473-3099%2809%2970069-8>.

Distribution: lnorm (days)

Parameters:

meanlog: 1.386

sdlog: 0.593La distribution complète de la période d’incubation pour le SRAS peut être tracée au moyen de :

R

plot(SARS_incubation)

Les données ci-dessus sont utiles pour répondre à des questions telles que : Quelle est la probabilité qu’un cas de SRAS développe des symptômes deux jours après l’infection ?

R

# Calculer la probabilité cumulative complémentaire (P(X > 2)) pour une distribution lognormale

stats::plnorm(2, meanlog = 0.660, sdlog = 1.205, lower.tail = FALSE)

SORTIE

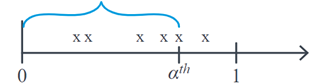

[1] 0.4890273Distribution Gamma

Lorsque nous étudions des variables aléatoires de Poisson, nous nous intéressons généralement au nombre d’événements qui se produisent avec une moyenne de \(λ\) pour un intervalle de temps donné. La distribution Gamma se concentre sur l’étude de la v.a \(X\) La distribution Gamma se concentre sur l’étude de la v.a. : le temps nécessaire pour qu’un nombre donné d’événements se produisent. \(α^th\). Par exemple, si nous évaluons le nombre d’infections par heure et que nous voulons étudier combien de temps peut s’écouler jusqu’à ce que nous trouvions α infections, alors graphiquement \(X\) correspond à :

La distribution Gamma est largement utilisée dans l’analyse de survie en raison de sa flexibilité due à ses paramètres de forme. \(α\) et l’échelle \(θ\) qui déterminent sa fonction de densité, laquelle a un comportement asymétrique. Ici, \(θ\) représente le temps d’attente moyen jusqu’à ce que le premier événement se produise, et \(α\) est le nombre d’événements attendus. Cette distribution est représentée comme suit :

\(X ∼Gamma(α,θ)\)

\(f(x)=\frac{1}{(α-1)!θ^α}e^{\frac{-x}{θ}} x^{α-1}\)

\(E(x)=αθ\)

\(Var(x)=αθ^2\)

Lorsque \(θ\) augmente, la concentration de la probabilité se déplace vers la droite, il en va de même lorsque l’on s’attend à un plus grand nombre d’événements. \(α\) Étant donné que le temps d’attente \(X\) peut être plus long.

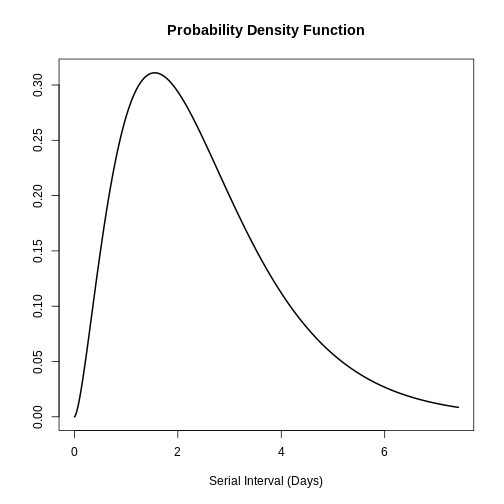

Défi

\[Exemple\]

Une application possible de la distribution Gamma est la modélisation de l’intervalle sériel des maladies infectieuses. L’intervalle sériel (s) est défini comme le temps écoulé entre l’apparition des symptômes du cas primaire et l’apparition des symptômes du cas secondaire. Dans l’étude de Ghani et al., la distribution de l’intervalle sériel de la grippe a été décrite comme suit Grippe-A-H1N1Pdm au moyen de la distribution gamma et a trouvé les paramètres suivants :

\(s ∼Gamma( α=2.622,θ=0.957)\)

Ces informations peuvent également être obtenues dans le paquet

epiparameter avec la commande suivante :

R

# Récupérer les données des paramètres épidémiologiques pour l'intervalle sériel de la grippe

influenza_s <- epiparameter::epiparameter_db(

disease = "Influenza", # Spécifier la maladie comme étant la grippe

epi_name = "serial_interval", # Sélectionner le paramètre épidémiologique : intervalle sériel

single_epiparameter = TRUE # Demander un seul paramètre épidémiologique

)

SORTIE

Using Ghani A, Baguelin M, Griffin J, Flasche S, van Hoek A, Cauchemez S,

Donnelly C, Robertson C, White M, Truscott J, Fraser C, Garske T, White

P, Leach S, Hall I, Jenkins H, Ferguson N, Cooper B (2009). "The Early

Transmission Dynamics of H1N1pdm Influenza in the United Kingdom."

_PLoS Currents_. doi:10.1371/currents.RRN1130

<https://doi.org/10.1371/currents.RRN1130>..

To retrieve the citation use the 'get_citation' functionR

# Afficher les données récupérées sur l'intervalle sériel

influenza_s

SORTIE

Disease: Influenza

Pathogen: Influenza-A-H1N1Pdm

Epi Parameter: serial interval

Study: Ghani A, Baguelin M, Griffin J, Flasche S, van Hoek A, Cauchemez S,

Donnelly C, Robertson C, White M, Truscott J, Fraser C, Garske T, White

P, Leach S, Hall I, Jenkins H, Ferguson N, Cooper B (2009). "The Early

Transmission Dynamics of H1N1pdm Influenza in the United Kingdom."

_PLoS Currents_. doi:10.1371/currents.RRN1130

<https://doi.org/10.1371/currents.RRN1130>.

Distribution: gamma (days)

Parameters:

shape: 2.622

scale: 0.957R

plot(influenza_s)

Avec ces informations, la moyenne et l’écart-type de la distribution peuvent être trouvés sur la base de l’application de la distribution gamma :

R

# Definir les parametres de forme et d'echelle

forme <- 2.622

echelle <- 0.957

# Calculer la moyenne de la distribution

moyenne <- forme * echelle

# Calculer l'ecart-type de la distribution

ecart_type <- sqrt(forme * echelle^2)

# Afficher la moyenne et l'ecart-type calcules

print(c(moyenne, ecart_type))

SORTIE

[1] 2.509254 1.549631Par conséquent, la moyenne de l’intervalle sériel de la grippe est de 5,51 jours avec un écart-type de 1,55 jours.

Distribution de Weibull

Comme la distribution Gamma, la distribution de Weibull est utile dans l’analyse des v.a.s représentant les temps d’attente jusqu’à l’observation d’un événement particulier. La distribution de Weibull a deux paramètres et sa fonction de densité est définie par :

\(f(x)= \frac{β}{η}(\frac{x}{η})^{β-1}{e^{-(x/η)}}^β\)

Ici, \(η\) est le paramètre d’échelle et \(β\) le paramètre de forme. Le paramètre de forme \(β\) est également appelé pente et tente de modéliser la relation entre la probabilité et les délais. Ainsi, lorsque \(β>1\) le taux d’occurrence des événements augmente avec le temps, tandis que si \(β<1\) décrit que le risque de l’événement diminue avec le temps. Le paramètre d’échelle gère le degré de variabilité de la distribution et se trouve dans les mêmes unités de \(X\).

Défi

\[Exemple\]

L’étude de Virlogeux et al. a décrit la distribution du temps d’incubation de la grippe à l’aide de la distribution de Weibull et a trouvé les paramètres suivants :

\(x∼Gamma( β=2.101,η=3.839)\)

Cette information peut également être obtenue dans le package epiparameter avec la commande suivante :

R

# Récupérer les données des paramètres épidémiologiques pour la période d'incubation de la grippe

influenza_incubation <- epiparameter::epiparameter_db(

disease = "Influenza", # Spécifier la maladie comme étant la grippe

epi_name = "incubation period", # Sélectionner le paramètre épidémiologique : période d'incubation

single_epiparameter = TRUE # Demander un seul paramètre épidémiologique

)

SORTIE

Using Virlogeux V, Li M, Tsang T, Feng L, Fang V, Jiang H, Wu P, Zheng J, Lau

E, Cao Y, Qin Y, Liao Q, Yu H, Cowling B (2015). "Estimating the

Distribution of the Incubation Periods of Human Avian Influenza A(H7N9)

Virus Infections." _American Journal of Epidemiology_.

doi:10.1093/aje/kwv115 <https://doi.org/10.1093/aje/kwv115>..

To retrieve the citation use the 'get_citation' functionR

influenza_incubation

SORTIE

Disease: Influenza

Pathogen: Influenza-A-H7N9

Epi Parameter: incubation period

Study: Virlogeux V, Li M, Tsang T, Feng L, Fang V, Jiang H, Wu P, Zheng J, Lau

E, Cao Y, Qin Y, Liao Q, Yu H, Cowling B (2015). "Estimating the

Distribution of the Incubation Periods of Human Avian Influenza A(H7N9)

Virus Infections." _American Journal of Epidemiology_.

doi:10.1093/aje/kwv115 <https://doi.org/10.1093/aje/kwv115>.

Distribution: weibull (days)

Parameters:

shape: 2.101

scale: 3.839R

# Tracer les données récupérées sur la période d'incubation

plot(influenza_incubation)

Thème 5 : Introduction à l’inférence statistique

Les statistiques peuvent être divisées en deux branches principales : descriptive et inférentielle. Comme nous l’avons vu dans les unités précédentes, la première cherche généralement à résumer et à explorer les données qui ont été collectées à partir d’un échantillon sélectionné d’une population. En revanche, les secondes visent à généraliser et à tirer des conclusions sur l’ensemble de la population sur la base des informations ou des données provenant d’un échantillon.

De par la nature du processus déductif, qui repose sur le prélèvement d’échantillons aléatoires dans la population, un estimateur peut prendre plusieurs valeurs puisqu’il dépend des unités qui ont été sélectionnées dans l’échantillon. Cette variation due au hasard, appeléevariation variation d’échantillonnage doit être impliquée dans le processus d’inférence, comme nous le verrons plus loin.

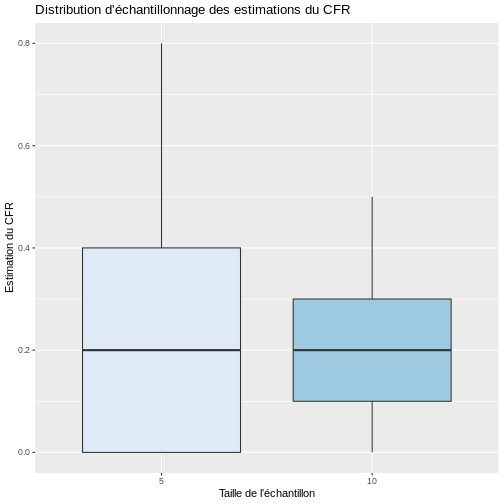

Il est important de souligner que la variation d’échantillonnage dépend de la taille de l’échantillon. Par exemple, si nous prenons des échantillons de taille 10 et que nous calculons le CFR dans chacun d’entre eux, ces estimations seront plus proches les unes des autres que celles obtenues lorsque seulement 5 individus par échantillon sont sélectionnés. Vous pouvez le vérifier en effectuant une simulation dans R et en sélectionnant 1000 échantillons de taille 5 et 10, respectivement. Comme le montre la figure ci-dessous, les CFR estimés lorsque la taille de l’échantillon passe de 5 à 10 sont plus similaires avec un RIQ plus faible.

R

library(infer)

# Définir la graine aléatoire pour la reproductibilité

set.seed(200)

# Créer le cadre de données de la population avec des indicateurs de décès (1 = décédé, 0 = vivant)

population <- data.frame(dead = c(rep(1, 40), rep(0, 160)))

# Échantillon de taille 5 : Tirer 100 échantillons aléatoires de taille 5 (sans remplacement)

samples_n5 <- population %>%

rep_sample_n(size = 5, reps = 100, replace = FALSE)

# Calculer le taux de létalité (CFR) pour chaque réplique dans l'échantillon de taille 5

cfr_n5 <- samples_n5 %>%

group_by(replicate) %>%

summarise(cfr = mean(dead))

# Échantillon de taille 10 : Tirer 100 échantillons aléatoires de taille 10 (sans remplacement)

samples_n10 <- population %>%

rep_sample_n(size = 10, reps = 100, replace = FALSE)

# Calculer le taux de létalité (CFR) pour chaque réplique dans l'échantillon de taille 10

cfr_n10 <- samples_n10 %>%

group_by(replicate) %>%

summarise(cfr = mean(dead))

# Combiner les résultats des deux tailles d'échantillons (5 et 10)

cfr <- bind_rows(cfr_n5, cfr_n10) %>%

mutate(size = factor(c(rep(5, 100), rep(10, 100))))

# Tracer la distribution d'échantillonnage des estimations du CFR en utilisant un boxplot

ggplot(cfr, aes(x = size, y = cfr, fill = size)) +

geom_boxplot(show.legend = FALSE) + # Créer un boxplot sans légende

labs(x = "Taille de l'échantillon", y = "Estimation du CFR",

title = "Distribution d'échantillonnage des estimations du CFR") + # Ajouter des étiquettes et un titre

scale_fill_brewer(palette = "Blues") # Utiliser une palette de couleurs bleues pour la visualisation

Si nous calculons la moyenne et l’écart-type des valeurs estimées du CFR avec les échantillons de taille 5 et 10, nous constatons que l’écart-type des estimations est effectivement plus petit avec l’augmentation de la taille de l’échantillon, mais dans les deux cas, en moyenne, les échantillons étaient plus proches de la vraie valeur du paramètre de 0,20.

R

# Résumer les estimations du CFR par taille d'échantillon

cfr %>%

group_by(size) %>% # Regrouper les données par taille d'échantillon

summarise(

moyenne = mean(cfr), # Moyenne du CFR

et = sd(cfr), # Écart-type du CFR

médiane = median(cfr), # Médiane du CFR

p25 = quantile(cfr, 0.25), # 25e centile (quartile inférieur)

p75 = quantile(cfr, 0.75) # 75e centile (quartile supérieur)

)

SORTIE

# A tibble: 2 × 6

size moyenne et médiane p25 p75

<fct> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>

1 5 0.208 0.180 0.2 0 0.4

2 10 0.197 0.116 0.2 0.1 0.3Mais si, dans la réalité, nous ne pouvons prendre qu’un seul échantillon aléatoire, cela signifie que nous n’aurons qu’une seule chance de calculer une statistique qui sera la estimateur ponctueldu paramètre. Toutefois, cette valeur unique ne pourra pas fournir d’informations sur la variabilité inhérente à la sélection aléatoire de l’échantillon. En outre, comme nous l’avons vu dans l’exemple précédent, il est fort probable que de nombreuses configurations possibles de l’échantillon donnent des estimations éloignées de la valeur réelle du paramètre. Par conséquent, nous devons essayer d’intégrer la variabilité de l’échantillonnage dans le processus d’estimation.

Estimation par intervalles de confiance

L’objectif de l’estimation de l’intervalle de confiance est de fournir une plage de valeurs, une limite inférieure et une limite supérieure (a ; b), qui, avec une forte probabilité, “…”.confiance”contient la vraie valeur du paramètre à estimer. Bien que chaque échantillon aléatoire qui peut être sélectionné produise des bornes différentes, cette procédure garantit qu’un échantillon de confiance “contient la vraie valeur du paramètre à estimer”. \((1-α) %\) des intervalles construits contiendra la vraie valeur du paramètre. Cela implique également que a \(α%\) des intervalles ne contiendra pas la valeur réelle. Le symbole α est appelé niveau de signification.

En général, un intervalle de confiance est construit avec les ingrédients suivants :

\(\text{Estimateur} ±(\text{coefficient de fiabilité})*(\text{erreur standard})\)

Défi

\[Exemple\]

Dans le paquet CFR de l’initiative Epiverse-TRACE, des informations sont disponibles sur une épidémie d’Ebola qui s’est produite en 1976 au Zaïre, aujourd’hui appelé République du Congo, documentant le nombre de cas et de décès sur une période de 73 jours. En fin de compte, 245 cas d’Ebola ont été signalés, dont 234 cas mortels. Si l’intérêt est d’effectuer une estimation de l’intervalle CFR à 95 %. Quelle doit être la procédure ?

● \[**Étape 1-Estimateur**\]{.underline}: il faut commencer par trouver l’estimation dans l’échantillon observé :

\(\hat{p} = \widehat{\text{CFR}} = \frac{234}{245}= 0.955\)

Le CFR estimé est donc de 95,5 %.

● \[**Étape 2 - Coefficient de fiabilité**\]{.underline} basé sur la distribution normale pour un niveau de confiance de 95% correspondrait à 1,96

● \[**Étape 3 - Erreur standard :**\]{.underline}

\(\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}=\sqrt{\frac{0.955 (1-0.955)}{245}}\)

● \[**Étape 4 - Rassembler les ingrédients**\]{.underline}

Comme vous l’avez remarqué jusqu’à présent, ce pas-à-pas peut devenir lourd à cause des calculs, mais en R, nous pouvons tout obtenir de manière plus rapide et plus efficace comme suit :

$ = $

Comme vous l’avez remarqué jusqu’à présent, ce pas-à-pas peut devenir lourd à cause des calculs, mais en R, nous pouvons obtenir tout cela d’une manière plus rapide et plus efficace de la façon suivante :

R

# Télécharger les données sur l'épidémie d'Ebola de 1976

data(ebola1976)

# Calculer les statistiques clés liées au taux de létalité (CFR)

cfr_summary <- ebola1976 %>%

summarise(

n = sum(cases), # Nombre total de cas

deces = sum(deaths), # Nombre total de décès

cfr_est = deces / n, # Estimation du taux de létalité (CFR)

error = sqrt((cfr_est * (1 - cfr_est)) / n), # Calcul de l'erreur standard

lim_inf = cfr_est - 1.96 * error, # Limite inférieure de l'intervalle de confiance à 95 %

lim_sup = cfr_est + 1.96 * error # Limite supérieure de l'intervalle de confiance à 95 %

)

# Afficher le résultat

print(cfr_summary)

SORTIE

n deces cfr_est error lim_inf lim_sup

1 245 234 0.955102 0.01322986 0.9291715 0.9810326Enfin, nous pouvons conclure qu’avec un niveau de confiance de 95 %, le TFC d’Ebola lors de l’épidémie de 1976 en République démocratique du Congo est contenu dans l’intervalle entre 92,9 % et 98,1 %.

Le progiciel CFR dispose également d’une fonction intégrée permettant d’estimer automatiquement le CFR au cours d’une épidémie, avec son intervalle de confiance respectif de 95 %, au moyen de la fonction :

R

# Calculer un taux de létalité statique (CFR) en utilisant le package cfr

cfr::cfr_static(data = ebola1976)

SORTIE

severity_estimate severity_low severity_high

1 0.955102 0.9210866 0.9773771Comme vous pouvez le constater, il existe de légères différences

entre l’IC construit pas à pas et celui rapporté par la fonction

cfr_static. Cela s’explique par le fait que le progiciel

CFR construit l’IC par la méthode basée sur le maximum de vraisemblance

et différentes distributions statistiques en fonction du nombre total de

cas, mais l’interprétation ne change pas.

Points clés

À la fin de la session, vérifiez si vous avez atteint les objectifs :

Comprendre le rôle des statistiques dans l’étude de l’environnement. maladies infectieuses.

Comprendre les mesures statistiques permettant de résumer et d’analyser les données sur les maladies infectieuses. l’information.

Se familiariser avec le concept de variable aléatoire et reconnaître les principales distributions de probabilité.

Identifier et comprendre le processus du problème statistique en tant que problème d’inférence à partir d’un échantillon.

Comprendre le concept d’intervalle de confiance et la procédure. de test d’hypothèse.

Content from Construction d'un modèle déterministe simple

Dernière mise à jour le 2025-11-11 | Modifier cette page

Durée estimée : 128 minutes

Vue d'ensemble

Questions

- Comment construire un modèle simplifié de Zika ?

Objectifs

A la fin de cet atelier, vous serez capable de :

- Reconnaître comment un modèle déterministe simple est construit en. des équations différentielles ordinaires.

- Identifier les paramètres pertinents pour la modélisation des épidémies de MTEV.

- Schématiser l’interaction entre les différents compartiments de l’organisme. système à l’aide des paramètres.

- Traduire les équations mathématiques du modèle déterministe en code. Code en langage R.

- Étudier l’utilisation des simulations du modèle pour projeter les résultats de l’étude. scénarios de transmission et l’impact potentiel des interventions

Pré-requis

Cette unité a comme prérequis

- Introduction à R et RStudio

- Introduction à la théorie des épidémies

- Histoire des épidémies et des pandémies

- Visualisation des données en R avec ggplot

Table des matières

|

Thème 1 : Maladies à transmission vectorielle → Biologie de la maladie, biologie des vecteurs → Virus Zika, diagnostics et interventions Sujet 2 : Qu’est-ce qu’un modèle déterministe simple ? Sujet 3 : Modèle SIR simple pour Zika Sujet 4 : Développement de diagrammes et équations du modèle Zika | Sujet 5 : Table des paramètres du modèle simple pour Zika → Description du modèle simple Zika Sujet 6 : Implémentation du modèle Zika en R Thème 7 : Paramétrage des interventions de contrôle pour Zika |

Introduction

Dans cette unité, nous aborderons la construction d’un modèle déterministe simple, en particulier pour le virus Zika, une maladie qui a déclenché une épidémie majeure en Amérique latine et dans les Caraïbes, et qui a été déclarée urgence de santé publique de portée internationale. En utilisant des connaissances préalables sur la théorie des épidémies, nous construirons un modèle déterministe de type SIR qui incorpore des aspects démographiques.

Pour construire ce modèle, nous apprendrons la dynamique de l’interaction entre l’homme et les vecteurs, ainsi que les paramètres fondamentaux qui régissent ces processus biologiques. En construisant un diagramme, nous examinerons ces relations et formulerons des équations qui décrivent le comportement du système. Ces équations serviront de base à la simulation du modèle dans le langage de programmation R. À notre tour, nous proposerons et modéliserons des stratégies d’intervention.

Grâce à l’analyse du modèle, nous évaluerons l’impact potentiel de cette épidémie sur la société, en contextualisant certaines de ces interventions en Amérique latine. En outre, nous renforcerons et appliquerons des thèmes clés tels que : Le modèle SIR, l’immunité du troupeau, les paramètres et les interventions de contrôle (pulvérisation, moustiquaires et vaccination) pour une maladie à transmission vectorielle (VBD).

Thème 6 : Modèle Zika en R

Dans cette section, nous allons utiliser les connaissances acquises sur Zika, les mécanismes impliqués dans la transmission et les équations du modèle. L’objectif est de le construire en R.

Le seul package nécessaire à la modélisation est deSolve, qui permet de résoudre les équations différentielles. En outre, pour le traitement des données et la représentation graphique des résultats, nous vous recommandons d’utiliser tidyverse et cowplot.

6.1 Démarrage pratique avec R

Pour commencer notre pratique en R veuillez ouvrir un projet de Ret créez un nouveau document. Dans ce document, nous devons charger les fonctions que nous venons d’expliquer. Si vous rencontrez des difficultés avec ce processus, veuillez consulter la section Introduction à R.

install.packages(deSolve) # deSolve package pour la résolution d’équations différentielles

Une fois que vous avez installé le paquet deSolve, chargez les paquets avec les lignes de code suivantes, copiez-les dans votre script R et exécutez-les.

R

library(deSolve)

library(tidyverse)

library(cowplot)

Rappelons que pour créer un modèle, nous avons besoin de compartiments, de conditions initiales, de paramètres et d’équations.

Pour ce modèle en R, nous commencerons par définir les paramètres, c’est-à-dire toutes les valeurs qui ont été collectées par la recherche et qui font partie du comportement de la maladie. Dans la section précédente, nous avons parlé de ces paramètres et les avons complétés dans un tableau. Il est maintenant temps de les entrer dans R.

Instruction Reprenez le tableau sur lequel vous avez travaillé précédemment et indiquez la valeur de chacun de ces paramètres.

NOTE : VEUILLEZ INDIQUER LA VALEUR DE CHACUN DE CES PARAMÈTRES :

Il est important de rappeler qu’en R, vous pouvez utiliser des objets précédemment créés pour effectuer des calculs. Par exemple, le paramètre muv est l’inverse du paramètre Lv, c’est-à-dire muv = 1/Lv. Par conséquent, dans R, vous pouvez assigner cette valeur directement avec muv <- 1/Lv. Il n’est pas nécessaire d’effectuer la division et d’affecter le résultat manuellement.

Défi 1

Instruction : Reprenez le tableau sur lequel vous avez travaillé précédemment et entrez la valeur de chacun de ces paramètres.

R

# Liste des paramètres

Lv <- # Espérance de vie des moustiques (en jours)

Lh <- # Espérance de vie des humains (en jours)

PIh <- # Période infectieuse chez les humains (en jours)

PIv <- # Période infectieuse chez les moustiques (en jours)

PIE <- # Période d'incubation extrinsèque chez les moustiques adultes (en jours)

muv <- # Taux de mortalité par habitant de la population de moustiques (1/Lv)

muh <- # Taux de mortalité par habitant de la population humaine (1/Lh)

alphav <- # Taux de natalité par habitant de la population de moustiques. Pour l’instant, nous supposerons qu’il est égal au taux de mortalité.

alphah <- # Taux de natalité par habitant de la population humaine. Pour l’instant, nous supposerons qu’il est égal au taux de mortalité.

gamma <- # Taux de rétablissement chez les humains (1/PIh)

delta <- # Taux d'incubation extrinsèque (1/PIE)

Nh <- # Nombre d'humains. Pour cet exercice, nous suggérons 100 000 humains. Vous pouvez le modifier selon la ville que vous avez choisie pour la modélisation.

m <- # Densité de moustiques femelles par humain

Nv <- # Nombre de moustiques (m * Nh)

R0 <- # Nombre de reproduction de base

ph <- # Probabilité de transmission d'un moustique infecté à un humain susceptible après une piqûre.

pv <- # Probabilité de transmission d'un humain infecté à un moustique susceptible après une piqûre.

b <- sqrt((R0 * muv*(muv+delta) * (muh+gamma)) /

(m * ph * pv * delta)) # Taux de piqûre

betah <- # Coefficient de transmission d'un moustique infecté à un humain susceptible après une piqûre (ph*b)

betav <- # Coefficient de transmission d'un humain infecté à un moustique susceptible après une piqûre (pv*b)

TEMP <- 1 # Nombre d'années à simuler. Pour cet exercice, nous commencerons avec la première année de l’épidémie.

R

# Liste des paramètres

Lv <- 10 # Espérance de vie des moustiques (en jours)

Lh <- 50 * 365 # Espérance de vie des humains (en jours)

PIh <- 7 # Période infectieuse chez les humains (en jours)

PIv <- 6 # Période infectieuse chez les moustiques (en jours)

PIE <- 8.4 # Période d'incubation extrinsèque chez les moustiques adultes (en jours)

muv <- 1 / Lv # Taux de mortalité par habitant de la population de moustiques (1/Lv)

muh <- 1 / Lh # Taux de mortalité par habitant de la population humaine (1/Lh)

alphav <- muv # Taux de natalité par habitant de la population de moustiques. Pour l’instant, nous supposerons qu’il est égal au taux de mortalité.

alphah <- muh # Taux de natalité par habitant de la population humaine. Pour l’instant, nous supposerons qu’il est égal au taux de mortalité.

gamma <- 1 / PIh # Taux de rétablissement chez les humains (1/PIh)

delta <- 1 / PIE # Taux d'incubation extrinsèque (1/PIE)

Nh <- 100000 # Nombre d'humains. Pour cet exercice, nous suggérons 100 000 humains. Vous pouvez le modifier selon la ville que vous avez choisie pour la modélisation.

m <- 2 # Densité de moustiques femelles par humain

Nv <- m * Nh # Nombre de moustiques (m * Nh)

R0 <- 3 # Nombre de reproduction de base

ph <- 0.7 # Probabilité de transmission d'un moustique infecté à un humain susceptible après une piqûre.

pv <- 0.7 # Probabilité de transmission d'un humain infecté à un moustique susceptible après une piqûre.

b <- sqrt((R0 * muv*(muv+delta) * (muh+gamma)) /

(m * ph * pv * delta)) # Taux de piqûre

betah <- ph * b # Coefficient de transmission d'un moustique infecté à un humain susceptible après une piqûre (ph*b)

betav <- pv * b # Coefficient de transmission d'un humain infecté à un moustique susceptible après une piqûre (pv*b)

TEMP <- 1 # Nombre d'années à simuler. Pour cet exercice, nous commencerons avec la première année de l’épidémie.

6.2 Équations du modèle

Maintenant que nous avons introduit les paramètres dans le script, il est temps d’utiliser les équations écrites précédemment, qui nous permettent de connaître le nombre d’individus dans chacun des six compartiments en fonction du temps. Trois compartiments pour les humains et trois compartiments pour les moustiques, qui sont identifiés par un h (pour l’homme) et un v(pour les moustiques). Pour les humains, nous avons les compartiments : sensible, infecté et guéri (d’où le mot SIR) et pour les moustiques, les compartiments sont les suivants : sensible, exposé et infectieux (SEI).

Compartiments

\(S_h\) Homme sensible

\(I_h\) Humains infectieux

\(R_h\) Humains infectieux : Humains guéris d’une infection (immunisés contre la maladie). nouvelle infection)

\(S_v\) Vecteurs sensibles

\(E_v\) Vecteurs à risque : Vecteurs exposés

\(I_v\) Vecteurs infectieux

Pour ce modèle, nous utiliserons les équations différentielles suivantes :

6.3 Formule de calcul \(R_0\) (Nombre de base de la reproduction)

Formule nécessaire pour estimer \(R_0\):

\[ R_0 = \frac{mb^2 p_h p_v \delta}{\mu_v (\mu_v+\delta)(\mu_h+\gamma)} \]

6.4 Équations du modèle Zika en R

Défi

Instruction Traduire les équations en R

Une fois que nous savons comment traduire les équations en code, nous procédons à l’exécution du modèle. Pour ce faire, nous utiliserons la fonction ode du paquetage deSolve.

Vous commencez par créer la fonction (qui sera ensuite utilisée dans

l’argument fun). Pour ce faire, il faut traduire les

équations du modèle Zika en R. Vous trouverez

ci-dessous la fonction déjà construite modelo_zika pour

remplacer les équations que vous avez déjà remplies ci-dessus.

6.5 Modèle Zika en R

Défi

Instruction Instruction : Remplacez les équations incomplètes du code suivant par les équations complètes du modèle Zika sur lequel vous avez travaillé dans l’instruction précédente.

R

# Modèle déterministe simple (FUN)

modele_zika <- function(temp, variable_detat, parametres) {

with(as.list(c(variable_detat, parametres)), # environnement local pour évaluer les dérivées

{

# Humains

dSh <- ____ * Nh - ____ * (Iv/Nh) * Sh - ____ * Sh

dIh <- ____ * (Iv/Nh) * Sh - (____ + ____) * Ih

dRh <- ____ * Ih - ____ * Rh

# Moustiques

dSv <- alphav * Nv - ____ * (Ih/Nh) * Sv - ____ * Sv

dEv <- ____ * (Ih/Nh) * Sv - (____ + ____)* Ev

dIv <- ____ * Ev - ____ * Iv

list(c(dSh, dIh, dRh, dSv, dEv, dIv))

}

)

}R

# Modèle déterministe simple (FUN)

modele_zika <- function(temp, variable_detat, parametres) {

with(as.list(c(variable_detat, parametres)), # environnement local pour évaluer les dérivées

{

# Humains

dSh <- alphah * Nh - betah * (Iv/Nh) * Sh - muh * Sh

dIh <- betah * (Iv/Nh) * Sh - (gamma + muh) * Ih

dRh <- gamma * Ih - muh * Rh

# Moustiques

dSv <- alphav * Nv - betav * (Ih/Nh) * Sv - muv * Sv

dEv <- betav * (Ih/Nh) * Sv - (delta + muv)* Ev

dIv <- delta * Ev - muv * Iv

list(c(dSh, dIh, dRh, dSv, dEv, dIv))

}

)

}

6.4 Résolution du système

Pour résoudre le système, il est nécessaire de créer les trois

arguments manquants (temps, parms y

y) pour utiliser la fonction ode.

Défi 4

Instruction : Pour times y

parms copiez le code ci-dessous et exécutez-le.

R

# Séquence de temps (times)

temps <- seq(1, 365 * TEMP , by = 1)

# Parametres (parms)

parametres <- c(

muv = muv,

muh = muh,

alphav = alphav,

alphah = alphah,

gamma = gamma,

delta = delta,

betav = betav,

betah = betah,

Nh = Nh,

Nv = Nv

)

Dans le code qui s’est exécuté, le temps a été créé (times) et des paramètres (params). Nous devons encore créer l’argument y que nous développerons dans la section suivante.

6.4.1. Conditions initiales du système (y)

Afin de définir les conditions initiales, rappelez-vous que le scénario à modéliser dans cet exercice est celui d’une date avant le rapport de la premier cas. Ces valeurs doivent donc refléter ce contexte.

Discussion

Réflexion : Quelles seraient les conditions initiales de chacun des compartiments ?

Défi 5

Instruction : Remplissez les cases comme vous l’avez appris dans le didacticiel.

R

initiales <- c(Sh = Nh, # Population d'humains susceptibles avant le début de l'épidémie

Ih = 0, # Population d'humains infectés avant le début de l'épidémie

Rh = 0, # Population d'humains rétablis avant le début de l'épidémie

Sv = Nv, # Population de moustiques susceptibles avant le début de l'épidémie

Ev = 0, # Population de moustiques exposés avant le début de l'épidémie

Iv = 0) # Population de moustiques infectés avant le début de l'épidémie

6.4.2 Code de fonction

Une fois que tous les arguments nécessaires ont été créés, il est temps de les entrer dans ode. Rappelons les quatre arguments de ode et a qui correspondent à :

y:maison. Vecteur créé avec les conditions initiales du six compartiments.

temps:temps. Vecteur avec séquence de temps

fun:zika_model. Fonction contenant les équations nécessaires pour simuler le modèle.

parms:paramètres. Vecteur dans lequel les paramètres nécessaires à la simulation du modèle ont été collectés.

Défi 6

Instruction Remplissez les cases en fonction de ce que vous avez appris jusqu’à présent.

R

# Solution

sortie <- ode(y = initiales ,

times = temps ,

fun = modele_zika ,

parms = parametres

) %>%

as.data.frame() # Conversion en data frame

6.4.3 Introduction du premier cas

Maintenant que tous les compartiments sont définis, il est temps d’introduire un individu infectieux dans le modèle pour lancer l’épidémie.

Discussion

Réflexion : Selon vous, quelle est la probabilité la plus élevée : un être humain infectieux ou un moustique infectieux pénétrant dans une population (dans un autre pays) ?

Pour notre cas hypothétique, supposons qu’une personne ait été infectée au Brésil lors d’un voyage touristique et qu’elle soit ensuite retournée dans la ville ______________ (la ville que vous avez définie au début de l’exercice) et qu’elle ait été le premier sujet infectieux dans cette population. Dans ce contexte, le compartiment des humains infectieux comptera alors un individu, Ih = 1 et le compartiment des humains sensibles aura un individu de moins, Sh = Nh - 1.

Défi

Piste : Modifier dans R les conditions initiales (de départ) de sorte que Ih = 1 et Sh = Nh - 1.

R

# Conditions initiales au début de l'épidémie

initiales <- c(Sh = Nh-1, # Population initiale d'humains susceptibles

Ih = 1, # Premier cas humain infecté au début de l'épidémie

Rh = 0, # Aucun humain rétabli au départ

Sv = Nv, # Population initiale de moustiques susceptibles

Ev = 0, # Aucun moustique exposé au début de l'épidémie

Iv = 0) # Aucun moustique infecté au début de l'épidémie

R

sortie <- ode(y = initiales ,

times = temps ,

fun = modele_zika ,

parms = parametres

) %>%

as.data.frame() # Conversion en data frame

6.5 Exécutons maintenant le modèle !

À ce stade, vous avez complété toutes les informations manquantes dans la rubrique le script afin de pouvoir exécuter le modèle.

À noter

Instruction : Exécutez chaque ensemble de lignes de script vues ci-dessus, c’est-à-dire exécutez les sections : Liste des paramètres, la section Modèle déterministe simple (où vous avez construit le modèle), les sections Séquence temporelle (temps (times)), Les paramètres (parameters (parms)), la section Conditions initiales du système (start (y)) et la section finale Résoudre les équations.

Instruction : Vérifiez qu’aucune erreur n’est affichée. En cas d’erreur, veuillez vérifier l’orthographe du code et qu’il ne reste pas d’autres caractères dans le code qui ne correspondent pas, par exemple “_____”, les traits d’union dans les espaces à remplir.

6.6 Visualisation des résultats

Dans notre cours, nous utiliserons ggplot pour la visualisation des données. Il s’agit de important de revoir l’unité 4. Visualisation de données avec ggplot

Il convient de rappeler que l’unité de temps du modèle Zika est déjà définie à partir des paramètres comme suit jours.

Toutefois, si vous souhaitez visualiser les résultats en semaines,

mois ou années, vous pouvez le faire à partir des résultats du modèle

(salida$time). Pour ce faire, vous pouvez utiliser le code

suivant.

Défi 7

Pour une visualisation plus significative des résultats, convertissez les unités de temps de jours a ans et un semaines.

R

# Convertir les temps de jours en années et en semaines, respectivement

sortie$annees <- sortie$time/365

sortie$semaines <- sortie$time/7

6.7 Visualiser et analyser la première épidémie

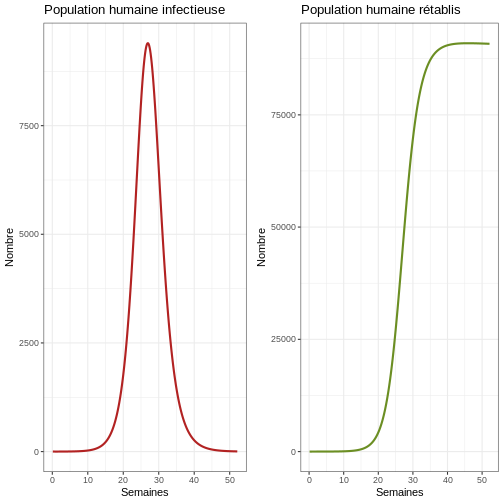

Commençons par une visualisation de la première épidémie. Comme il s’agit d’une période d’un an, visualisons les graphiques en semaines.

Instructions : Exécutez le code ci-dessous et analysez les graphiques obtenus.

R

# Passez en revue la première épidémie

p1e <- ggplot(data = sortie, aes(y = Ih, x = semaines)) +

geom_line(color='firebrick', linewidth=1) +

labs(title = "Population humaine infectieuse", x = "Semaines", y = "Nombre") +

theme_bw() # Graphique de la population humaine infectieuse

p2e <- ggplot(data = sortie, aes(y = Rh, x = semaines)) +

geom_line(color='olivedrab', linewidth=1) +

labs(title = "Population humaine rétablis", x = "Semaines", y = "Nombre") +

theme_bw() # Graphique de la population humaine rétablis

plot_grid(p1e, p2e) # Graphique comparatif de la population humaine infectieuse et de la population humaine rétablis

Discussion

Réflexion : Que voyez-vous dans le graphique ? Observez attentivement l’axe des ordonnées. Quelle proportion d’humains est infectieuse en même temps ?

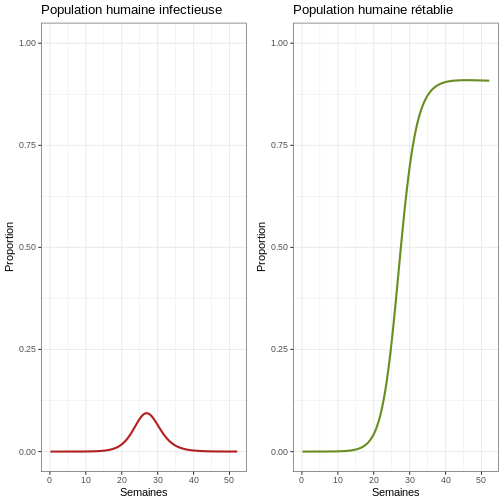

Pour y voir plus clair, nous pouvons créer des graphiques des proportions :

R

# Passez en revue la première épidémie avec proportions

p1p <- ggplot(data = sortie, aes(y = Ih/(Sh+Ih+Rh), x = semaines)) +

geom_line(color = 'firebrick', linewidth = 1) +

ggtitle("Population humaine infectieuse") +

theme_bw() + ylab("Proportion") + xlab("Semaines") +

coord_cartesian(ylim = c(0,1)) # Graphique de la population humaine infectieuse

p2p <- ggplot(data = sortie, aes(y = Rh/(Sh+Ih+Rh), x = semaines)) +

geom_line(color = 'olivedrab', linewidth = 1) +

ggtitle("Population humaine rétablie") +

theme_bw() + ylab("Proportion") + xlab("Semaines") +

coord_cartesian(ylim = c(0,1)) # Graphique de la population humaine rétablie

plot_grid(p1p, p2p) # Graphique comparatif de la population humaine infectieuse et rétablie

Comportement général (population humaine)

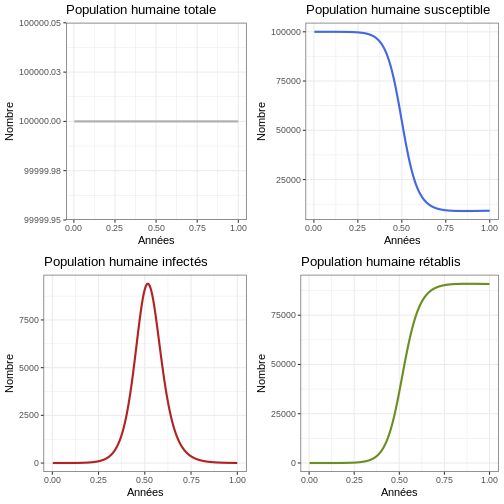

Après avoir observé la première épidémie, il est maintenant temps de projeter l’épidémie à plus long terme.

Instruction : Revenez aux paramètres et changez le paramètre TEMP en 100 ans. Exécutez le bloc de code suivant et observez le nombre d’épidémies qui se produisent dans la population humaine et la taille de chaque épidémie.

R

#Examiner le comportement du modèle sur 100 ans

p1h <- ggplot(data = sortie, aes(y = (Rh + Ih + Sh), x = annees)) +

geom_line(color='grey68', linewidth=1) +

labs(title = "Population humaine totale", x = "Années", y = "Nombre") +

theme_bw()

p2h <- ggplot(data = sortie, aes(y = Sh, x = annees)) +

geom_line(color='royalblue', linewidth=1) +

labs(title = "Population humaine susceptible", x = "Années", y = "Nombre") +

theme_bw()

p3h <- ggplot(data = sortie, aes(y = Ih, x = annees)) +

geom_line(color='firebrick', linewidth=1) +

labs(title = "Population humaine infectés", x = "Années", y = "Nombre") +

theme_bw()

p4h <- ggplot(data = sortie, aes(y = Rh, x = annees)) +

geom_line(color='olivedrab', linewidth=1) +

labs(title = "Population humaine rétablis", x = "Années", y = "Nombre") +

theme_bw()

plot_grid(p1h, p2h, p3h, p4h, ncol = 2)

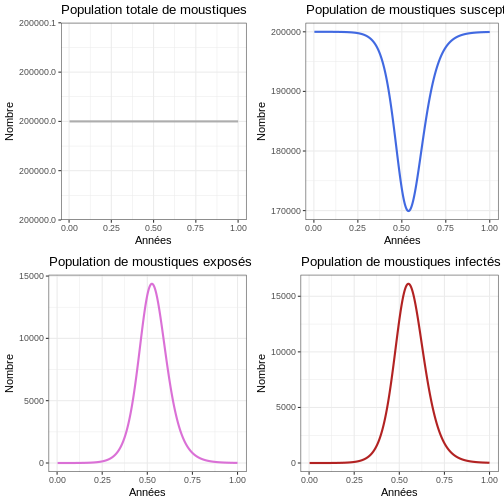

Comportement général (population de moustiques)

Instruction : Exécutez le bloc de code suivant et observez le nombre d’épidémies qui se produisent dans la population de moustiques et la taille de chaque épidémie. Comparez les graphiques avec ceux de la population humaine.

R

# Examiner le comportement du modèle

p1v <- ggplot(data = sortie, aes(y = (Sv + Ev + Iv), x = annees)) +

geom_line(color='grey68', linewidth=1) +

labs(title = "Population totale de moustiques", x = "Années", y = "Nombre") +

theme_bw()

p2v <- ggplot(data = sortie, aes(y = Sv, x = annees)) +

geom_line(color='royalblue', linewidth=1) +

labs(title = "Population de moustiques susceptibles", x = "Années", y = "Nombre") +

theme_bw()

p3v <- ggplot(data = sortie, aes(y = Ev, x = annees)) +

geom_line(color='orchid', linewidth=1) +

labs(title = "Population de moustiques exposés", x = "Années", y = "Nombre") +

theme_bw()

p4v <- ggplot(data = sortie, aes(y = Iv, x = annees)) +

geom_line(color='firebrick', linewidth=1) +

labs(title = "Population de moustiques infectés", x = "Années", y = "Nombre") +

theme_bw()

plot_grid(p1v, p2v, p3v, p4v, ncol = 2)

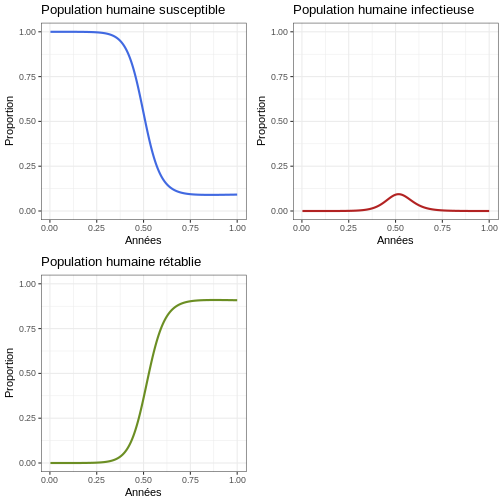

Proportion

Instruction : Exécutez le bloc de code suivant et comparez-le aux graphiques générés pour la population humaine.

R

#Proportions

p1 <- ggplot(data = sortie, aes(y = Sh/(Sh+Ih+Rh), x = annees)) +

geom_line(color='royalblue', linewidth=1) +

ggtitle('Population humaine susceptible') +

theme_bw() + ylab('Proportion') + xlab('Années') +

coord_cartesian(ylim = c(0,1))

p2 <- ggplot(data = sortie, aes(y = Ih/(Sh+Ih+Rh), x = annees)) +

geom_line(color='firebrick', linewidth=1) +

ggtitle('Population humaine infectieuse') +

theme_bw() + ylab('Proportion') + xlab('Années') +

coord_cartesian(ylim = c(0,1))

p3 <- ggplot(data = sortie, aes(y = Rh/(Sh+Ih+Rh), x = annees)) +

geom_line(color='olivedrab', linewidth=1) +

ggtitle('Population humaine rétablie') +

theme_bw() + ylab('Proportion') + xlab('Années') +

coord_cartesian(ylim = c(0,1))

plot_grid(p1, p2, p3, ncol = 2)

Points clés

Vérifiez si vous avez acquis ces compétences à la fin de cette leçon :

- Appliquer des concepts tels que les paramètres, \(R_0\) et l’immunité de groupe, appris lors de la session A de l’atelier

- Traduire les formules mathématiques des interactions entre le virus et le virus de l’immunité. paramètres du modèle en code R

- Réaliser un modèle simple en R pour une maladie transmise par maladie vectorielle

- Discuter des modifications apportées aux projections du modèle lorsqu’elles sont mises en œuvre différentes stratégies de contrôle des infections

Contributions

- Zulma Cucunuba & Pierre Nouvellet : Version initiale

- Kelly Charinga & Zhian N. Kamvar : Edition

- José M. Velasco-Espagne : Traduction de l’anglais vers l’espagnol et édition

- Andree Valle-Campos : éditions mineures

- Hugo Gruson: Traduction en français

Références

de Carvalho, S. S., Rodovalho, C. M., Gaviraghi, A., Mota, M. B. S., Jablonka, W., Rocha-Santos, C., Nunes, R. D., Sá-Guimarães, T. da E., Oliveira, D. S., Melo, A. C. A., Moreira, M. F., Fampa, P., Oliveira, M. F., da Silva-Neto, M. A. C., Mesquita, R. D. et Atella, G. C. (2021). Aedes aegypti post-emergence transcriptome : Unveiling the molecular basis for the hematophagic and gonotrophic capacitation. PLoS Neglected Tropical Diseases, 15(1), 1–32. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0008915

Chang, C., Ortiz, K., Ansari, A. et Gershwin, M. E. (2016). The Zika outbreak of the 21st century”, Journal of Autoimmunity, 68, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.jaut.2016.02.006

Cori, A., Ferguson, N. M., Fraser, C. et Cauchemez, S. (2013). A new framework and software to estimate time-varying reproduction numbers. during epidemics. American Journal of Epidemiology, 178(9), 1505–1512. https://doi.org/10.1093/aje/kwt133

Duffy, M. R., Chen, T.-H., Hancock, W. T., Powers, A. M., Kool, J. L., Lanciotti, R. S., Pretrick, M., Marfel, M., Holzbauer, S., Dubray, C., Guillaumot, L., Griggs, A., Bel, M., Lambert, A. J., Laven, J., Kosoy, O., Panella, A., Biggerstaff, B. J., Fischer, M. et Hayes, E. B. (2009). Épidémie de virus Zika sur l’île de Yap, États fédérés de Micronésie. Nouveau New England Journal of Medicine, 360(24), 2536–2543. https://doi.org/10.1056/nejmoa0805715

Ferguson, N. M., Cucunubá, Z. M., Dorigatti, I., Nedjati-Gilani, G. L., Donnelly, C. A., Basáñez, M. G., Nouvellet, P. et Lessler, J. (2016). Lutter contre l’épidémie de Zika en Amérique latine. Science, 353(6297). https://doi.org/10.1126/science.aag0219

Heesterbeek, J. A. P. (2002). Une brève histoire du R0 et une recette pour son développement. calcul. Acta Biotheoretica, 50(3). https://doi.org/10.1023/A:1016599411804

Lee, E. K., Liu, Y. et Pietz, F. H. (2016). A Compartmental Model for Zika Virus avec des populations humaines et vectorielles dynamiques. AMIA … Annual Symposium Proceedings. Symposium de l’AMIA, 2016, 743–752.

Pettersson, J. H. O., Eldholm, V., Seligman, S. J., Lundkvist, Å.., Falconar, A. K., Gaunt, M. W., Musso, D., Nougairède, A., Charrel, R., Gould, E. A., & de Lamballerie, X. (2016). Comment le virus zika a-t-il émergé en les îles du Pacifique et l’Amérique latine ? MBio, 7(5). https://doi.org/10.1128/mBio.01239-16

Content from Banque de questions fréquemment posées et d'erreurs

Dernière mise à jour le 2025-11-11 | Modifier cette page

Durée estimée : 88 minutes

Vue d'ensemble

Questions

- Avez-vous des difficultés avec le code dans R ?

Objectifs

- Dans ce document, vous trouverez quelques-unes des questions fréquemment posées et des erreurs dans l’exécution du code R.

Banque de questions

RTools est-il nécessaire ?

Il existe plusieurs problèmes courants dans R qui peuvent nécessiter l’installation de Rtools.

Installation de paquets nécessitant une compilation : certains paquets R doivent être compilés à partir du code source, ce qui nécessite des outils de compilation fournis par Rtools.

Dépendances C, C++ ou Fortran : Si vous souhaitez installer des paquets qui dépendent d’un code écrit en C, C++ ou Fortran, vous aurez besoin de Rtools pour compiler ces composants.

Erreurs de compilation : Si vous rencontrez des erreurs lors de l’installation de paquets mentionnant des problèmes de compilation, Rtools peut résoudre ces problèmes en fournissant les outils nécessaires.

Développement de paquets personnalisés : si vous développez votre propre paquetage R et que vous devez compiler le code source, Rtools est essentiel pour ce processus.

Comment installer RTools ?

Avant de commencer, vérifiez que vous disposez des droits d’administrateur sur l’ordinateur ou le portable.

Installation de Rtools

L’installation de Rtools dépend du système d’exploitation que vous utilisez.

Windows

- Vérifiez la version de R dont vous disposez :

Dans la console R, tapez et exécutez cette commande :

R

sessionInfo()

SORTIE

R version 4.5.2 (2025-10-31)

Platform: x86_64-pc-linux-gnu

Running under: Ubuntu 22.04.5 LTS

Matrix products: default

BLAS: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/blas/libblas.so.3.10.0

LAPACK: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/lapack/liblapack.so.3.10.0 LAPACK version 3.10.0

locale: